《零秒速讀法》3:卡片筆記,如虎添翼

在《零秒速讀法》這本書中,我整理出了一套「跳躍閱讀法」,讓閱讀效率顯著提升,用最省力,甚至會讓人上癮的方式,快速理解書本內容。

但是,讀懂了之後呢?

要怎樣才能確保這些資訊不會忘記?

這一篇文我會分享我如何結合跳躍閱讀法和卡片盒筆記,形成我個人的第二大腦,以及更細節的實作方法。

開始吧:)

只有一成的內容是精華:「啊哈!」時刻

80/20 法則,一本書只有一成的內容是重要的。

其餘的文字篇幅,都是為了幫助你搞懂這一成的內容而存在。

讀者的任務,就是找到那些真正重要的一成資訊。

那問題來了:

「哪些才是真正重要的一成精華呢?」

在第一篇文「《零秒速讀法》1:讓人上癮的跳躍閱讀法」中提到,每一次讀懂作者在說什麼時,大腦都會噴發一點多巴胺,形成「啊哈!」時刻。

這是你成功從「矇矇懂懂」的狀態,與作者思維更靠近一點的瞬間。

我認為這個「啊哈!」時刻,就是這本書的精華。

為什麼呢?

再回顧一次:閱讀是「作者資料庫」與「讀者資料庫」藉由文字相連結的過程。

我們閱讀的目的,是提升自己的資料庫思維,讓我們更接近作者的思維一點。

每一次「成功連結」,都是這本書帶給我們的重要成長,

理所當然的,「成功連結」的部分,就是這本書的「精華重點」。

每個人的資料庫不同,同一本書,不同人讀起來就是會看到不一樣的重點,也篩選出不同的精華。

這是閱讀迷人的地方,每一篇文字,都是只屬於你和作者的私密對話(羞)

跳躍閱讀唯一應該暫停的時候

前面兩篇文章,都不斷強調:

「絕對不要因為讀不懂就停下來,而是要跳過保持流暢的閱讀節奏」。

但是,其實有一個例外,

閱讀中,值得停下來,好好玩味思索的,就是「啊哈!」時刻。

這時候大腦處在非常活化的狀態(也很爽),且不只是在思考書中的概念,而是整個個人資料庫在處理這個全新的「啟發」。

這個啟發訊息,連帶著啟發你的該段落文字,都非常值得被記錄下來。

因為這些啟發,就是你的思隨躍遷過程。

將這些躍遷全部紀錄下來,你就獲得了讀這一本書過程中的「個人成長紀錄」,同時也就是該書的精華筆記。

隨著閱讀量不斷增加,你會需要一個能夠妥善記錄、管理這些知識點筆記的系統。

筆記法百百種,我自己使用的是卡片盒筆記。

因為閱讀過程中,一個啟發我的知識點,通常很剛好就是一張卡片筆記的大小。

搭配卡片盒筆記法的索引系統,我可以把這些小小啟發們,整理成一個有系統的思維結構。

因為篇幅關係,這篇文章不多談如何建構卡片盒筆記系統。

你不一定需要用卡片盒筆記,任何可以妥善管理你的知識的筆記系統皆可。

如果你對卡片盒筆記有興趣,個人推薦《知識複利筆記術:卡片盒筆記法的數位應用實戰指南》這本書,以及 朱騏老師的 Medium。

實作紀錄

概念上,閱讀結合筆記法其實非常簡單:

讀起來有啟發的段落就是重點,用有系統的筆記法把重點全部記下來。

實作上,可以有一萬種方式。

我喜歡讀紙本書,並且搭配 Obsidian 軟體作為我的第二大腦。

以下簡單分享這個流程長什麼樣子。

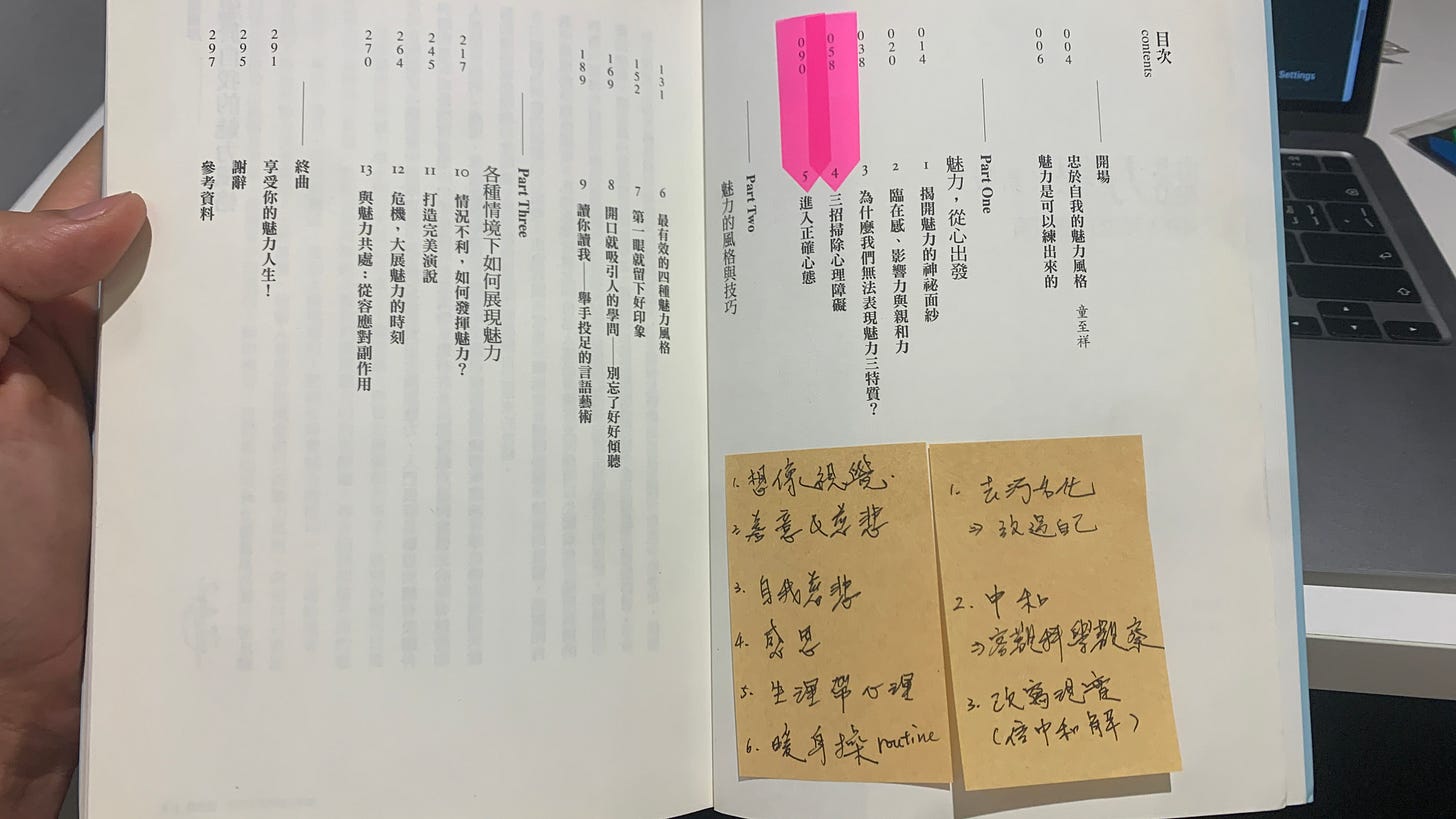

1. 閱讀時使用螢光標籤把「重點」標記下來

我不喜歡用筆畫重點。

一來是我讀的書大多數來自圖書館,畫重點實務上不可行。

二來是,每次閱讀同一本書,我的理解都不一樣。

第一次閱讀所畫的重點,到第五次閱讀可能反而礙眼。

這時候,重複黏貼的螢光標籤就非常好用。

這種螢光標籤通常是半透明的,貼在內文中也不會完全擋到文字。

同時,我們也應該審慎思考「標記重點」的意義究竟是什麼

標記不是為了要記憶下來,那是「回想」階段在做的事情

標記的用意,是讓自己在下一次閱讀時,可以快速抓到重要的地方,刺激大腦產生想法連結。

如果一個重點讀太多次了,對大腦來說已經相當熟悉,那就可以移除標籤。

所以閱讀一本書時,會經歷「標籤慢慢增加」,然後「標籤慢慢減少」的過程。

你可以清楚看見自己的閱讀進度,知道這一本書到底要讀幾次。

讀到標籤都撕光了,是最理想的。

2. 手寫紀錄「啊哈!」時刻(Aha moment)

雖然是用 Obsidian 數位工具管理我的第二大腦知識,但最直覺的,還是喜歡用手寫。

如果閱讀過程忽然有「啊!懂了!」的感覺,我會用小張的便條紙寫下「啊哈」的內容,貼在該頁段落上方。

這些啟發的內容,可能有大有小。

有的小的,只是讀到某一句話,聯想到誰誰誰也說過類似的概念,我會順手寫下來,貼在該頁某處。

這樣的小小聯想,可能還不足以作為一張卡片(對我標準來說太小了),只是把想法留存在該頁。

而有些大的啟發,忽然間打通了某個觀念,怎樣都不可以忘記的那種,我就會把啟發的內容寫下,貼在該頁上方,並且把便條紙往上折。

這個用意是提醒我,這裡是我覺得非常重要的,值得做成卡片的。

有時,同樣的概念也會出現在書本中的多處。

這時我可能會把該處寫下的相關聯便利貼拿來貼在同一處(如上圖)

或者,我會用「cf.」的標記,如圖中「cf. 172」,表示這個概念在第 172 頁也有相關聯,可以互相參照。

(cf. 是拉丁文 conferatur ,「比較」的意思,之前看過有人這樣用覺得很炫炮偷學來的)

雖然整本書最後會貼得有點亂,但在我眼裡,每一個充滿便利貼的地方,都是實在的摸得到的「知識」。

我也會很堅持一定要用手親自寫下啟發時刻的想法。

因為,這是一種「以輸出為目標」的學習方式。

閱讀是為了做筆記,做筆記是為了寫作。大量的寫作,是掌握一個知識範疇的紮實象徵。

因此,能夠快速閱讀掌握一本書的內容當然很好,

但真正重要的,是你被啟發之後,寫下來的那些文字。

盡情地多寫吧!

3. 反覆循環,翻回目錄回想內容

後幾次閱讀,已經慢慢的熟悉內容了,可以只看目錄就回想那個章節在講什麼,並且翻過去看自己寫了哪些便條紙。

這時候應該可以根據目錄不斷回想出哪些章節是重點精華,是這一本書絕對要記下來的部分。

這階段我會不斷的看目錄、回想、跳著翻閱,並開始濃縮我學到的概念。

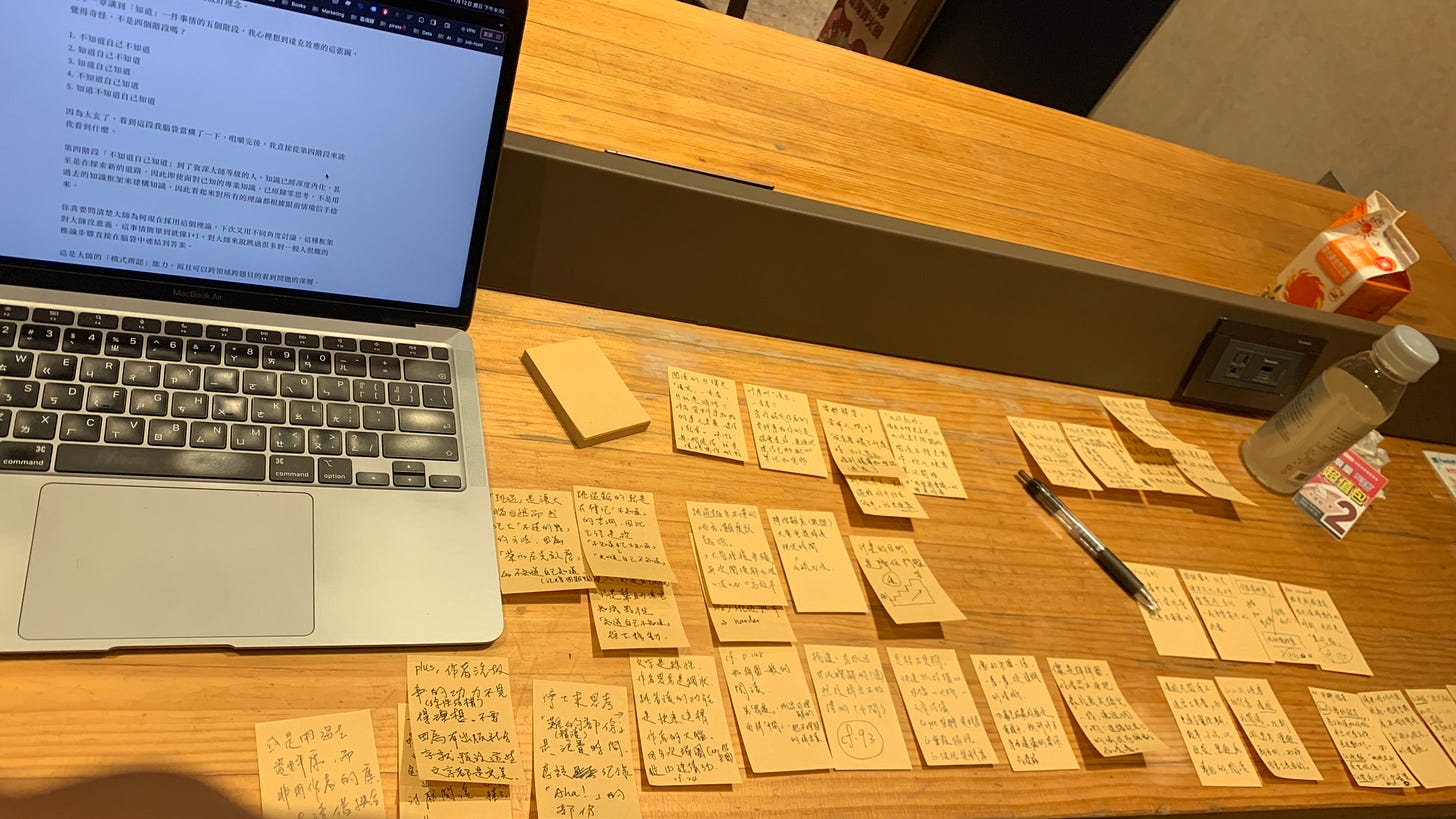

4. 收斂期:把紙本文字轉入 Obsidian 管理

最後,我會開始把滿滿的便條紙,整理成卡片盒裡,一張又一張的卡片。

這時候是看起來最像瘋子的時候。

看起來很混亂,但在自己的眼裡其實是有邏輯的

右上角的那一堆便條紙是A概念、下面一排是B概念...

大概啦,勉強。

到這個階段,就已經以便條紙的形式整理出一本書的重點了,剩下的只是重新寫作一次,歸檔與整理。

當便條紙內容都已經轉成數位卡片筆記了,這時我會將所有便條紙收攏起來。

一張一張看過一次,確認內容都有在卡片筆記上,即可移除。

可以注意到,後期的重點整理,「書本」本身越來越不重要。

書,是刺激我寫作的想法載體。

重點根本不是書裡面寫了什麼,而是我在書裡面讀出了什麼。

例如讀《電腦玩物站長的筆記思考術》時,這本書表面上是一本關於「如何做筆記」、「如何做好時間管理」的書

但是我讀到的重點,反而是「思考的框架」以及「如何運用框架翻轉你所認知的現實,並從中找到支點成長與前進」。

我相信不同的人,甚至不同時期的我讀到同樣這本書,都會有不同的體悟。

這很好。

因為重點不是書裡的資訊為何,而是你讀完的成長為何。

什麼叫做「讀完」一本書?

到底什麼叫做「讀完」一本書?

畢竟現在不用考試了,沒有一個外在客觀標準來評斷,

什麼叫做讀完一本書,就變成了一個大哉問。

最初步,我對這個問題的回答是:

當有人問你「這本書在講什麼?」時,你可以馬上條列出這本書的精華和啟發,並且這些精華啟發都已經全數記錄在卡片筆記盒中,也寫成書摘公開發布。

但是隔一陣子我發現,

即便是真的可以做到這樣,可能也只是「現在的我,讀完了」

五年後回頭來讀同一本書,很可能又會看見不同的領悟。

一本書只是知識的載體,實際上書不可能讀不完的,也沒有必要讀完。

因為關鍵根本不是「是否讀完一本書」,而是「你得到的啟發為何?」

每次閱讀,我們的眼界、思維都會靠近作者一點

但是,我們不是作者。

托爾斯泰再怎樣偉大,我也不想成為托爾斯泰。

我想成為我自己。

上面這個實作的方法僅作為參考,還在開發階段,有許多可以優化的地方。

而且也只是針對紙本書,non-fiction 類的中文書籍。

接下來還有很多要持續開發的,例如如何閱讀外文書、如何閱讀電子書結合數位卡片筆記、如何閱讀操作手冊…等等。

但無論如何,光是整理完這個跳躍閱讀的方法,對我自己而言真的是「打通任督二脈」的感覺。

希望這些分享,對你有些幫助。

喜歡的話,幫我分享吧:)

非常好的阅读方法,直觉的手写我也有共鸣。因为现在是数字时代,手写更有灵感好像成了「反直觉」的选择。我之前也写了一篇Newsletter专门总结我的思考。

[反直觉的手写——数字时代的一剂良药 - Skyline的思考和记录本](https://skyline123.substack.com/p/104)