《零秒速讀法》2:不求快,求效率

跳躍閱讀法除了「跳過不懂的」、「大量反覆刷書」以外,

還有一個重要的環節:

「隨時回想自己讀了什麼」。

回想:主動提取讓記憶更深刻

上一篇講完跳躍閱讀,我猜你可能會想問:

「這樣跳來跳去的快速瀏覽,我會不會根本不知道我讀到了什麼?」

這個確實有可能。

雖然在大量反覆閱讀一本書的情況下,終究會把書本內容給讀進去的

但是如果可以搭配「回想」的技巧,會讓讀書的效率又更快一些。

這個「回想」技巧也非常簡單直白:

閱讀到一個段落,就蓋起書來回想一下剛剛讀到了什麼。

閱讀覺得卡頓時,翻回目錄回想每個章節在講些什麼。

就這樣,國中生都做得到。

這個技巧就只是「看著剛剛讀過的章節,試著用自己的話重新說一遍究竟讀了什麼」。

無他,但手熟耳。(汝亦知射乎?)

不過,回想時你很可能會發現:原本覺得自己讀的嚇嚇叫,看著目錄卻半句話也說不出來。

沒事,正常。

大腦本來就不是設計來記憶的。

重新翻回去看個幾眼,讓大腦意識到「這個資訊很重要」,因此在重新記起資訊時,讓記憶更加深。

多重複幾次,大腦就會自然記住這個資訊。

甚至,習慣在閱讀時不斷「回想」到一個程度後,即便手上沒有書本,也可以隨時隨地讀書。

明末清初大學者顧炎武,就非常擅長應用回想的技巧。

在清軍入關後不久,顧炎武開始他的天下行走,考察中國各地的山川地勢,隨後著成了地理志長編《天下郡國利病書》和《肇域志》。

旅行途中,隨行攜帶的除了乾糧盤纏,還有兩匹馬和兩匹驢的書卷,供他隨時閱讀。

(真希望我出國玩也可以這樣,後面跟兩台嘉榮貨運幫我載書)

而他的讀書方式是這樣的:

或徑行平原大野,無足留意,則於鞍上默誦諸經注疏,偶有遺忘,則即坊肆中發書而熟復之。

——— 全祖望《亭林先生神道表》

顧炎武這趟旅行主要目的是地理考查,若路途經過平原大野,沒有什麼可以考察的,他就在馬鞍上默背「諸經注疏」,只要有想不起來的地方,就馬上打開書本去查。

即便在搖搖晃晃的馬背上,他仍然在讀書。

這就是一代學者的閱讀術。

很難嗎?其實你我都可以做得到。

無他,但手熟耳。

帶著問題閱讀,快速找出重要資訊

「回想」這件事,還可以搭配一個組合技。

除了單純記憶資訊,問自己「我剛剛讀到了什麼?」。

同時也可以帶著一個特定的「問題」,在閱讀的過程指引自己找到重點。

讓你的閱讀,是為了解答某一個大問題而進行。

這樣做的好處是,你很不容易迷路,也很容易篩選出這本書哪些資訊是對你有意義的精華。

我讀《卡片盒筆記的數位應用》這本書時,我只有一個問題:「我如何優化自己的卡片盒筆記系統?」

因此閱讀過程形成一個循環:

帶著問題閱讀,每讀完一個章節闔上書快速回想一次:「剛剛讀了什麼?」「有哪些資訊對我有幫助?」,然後回想我的筆記流程跟作者的流程差異。

有時會出現「啊,好像忘記這章在說什麼」的感受。這時回去大概翻個幾頁,快速重新複習忘記的資訊,就馬上進入閱讀下一個章節。

重複第一個步驟。

心中帶著問題,就像是帶著 GPS 進入叢林。

這個問題,讓我們隨時記得「我是誰在哪做什麼」,只專注在和我相關的資訊。

不過值得注意:閱讀過程也不能「完全只為了回答那個問題」而進行

否則也很容易略過那些「不知自己不知」的盲點,讓閱讀反而成為加深自己偏見的過程。

中間如何斟酌?那只有靠自己的經驗能拿捏了。

「跳過」是最自然的記憶法

剛開始練習跳躍閱讀時,一直跳過的感覺並不是很舒服,腦海裡也會出現這樣的聲音:

「啊,看不懂呢。可惡,只好跳過了。」

接著心裡也會想:

「這樣一直跳過,我真的有在讀書嗎?」

「一直跳過,會不會後面看不懂?」

然後過去的肌肉記憶會一直想要我停下來,搞懂後再繼續往下讀。

但是當我試著忽略這個肌肉記憶,反覆快速閱讀後,我發現這些擔心是多餘的。

一直跳過,真的不會有事。

第一個原因是,你很難真的忘記這個被跳過的段落。

大量反覆閱讀同一本書五次、十次下,那些看不懂的段落可真是冤家路窄。

不只會遇到一次,而是會遇到很多個一次。

每次遇到,你都會多一點知識,準備好攻克這段困難點。

第二個原因是,跳過的不適感,反而會讓大腦產生更強烈的印象。

這個不適感,多少來自於一種「可惡啊,還沒搞懂就要跳過了嗎」的「遺憾」。

大腦對遺憾是很敏感的。

看看《新不了情》的歌詞:

回憶過去 痛苦的相思忘不了

為何你還來撥動我心跳

愛你怎麼能了 今夜的你應該明暸

緣難了 情難了

黃郁(歌詞原作者)的愛情生活如果一路順遂,大概不會費心思來寫這樣的詞。

遺憾,最是令人難忘。

這個現象有個名詞,叫做「蔡加尼克效應」。

相對於那些已經完成的事情,人們更會記得那些還沒完成的。

我們鮮少記得圓滿,卻總忘不了遺憾。

你發現了嗎?

跳過看不懂的段落,就是在用遺憾來標記「困難點」,

這反而是用大腦最自然的方式在記憶,讓你怎樣都很難忘記。

「看不懂就跳過」並不是無效的閱讀,

而是運用大腦自然的認知偏誤來幫助我們記憶。

Nature, to be commanded, must be obeyed.

— Francis Bacon

「跳過」反而是超速學習

運用跳過產生的「遺憾」來讓大腦自然標記困難點,不只是一種幫助記憶的方式,

甚至,可能也是超速學習的一種方式。

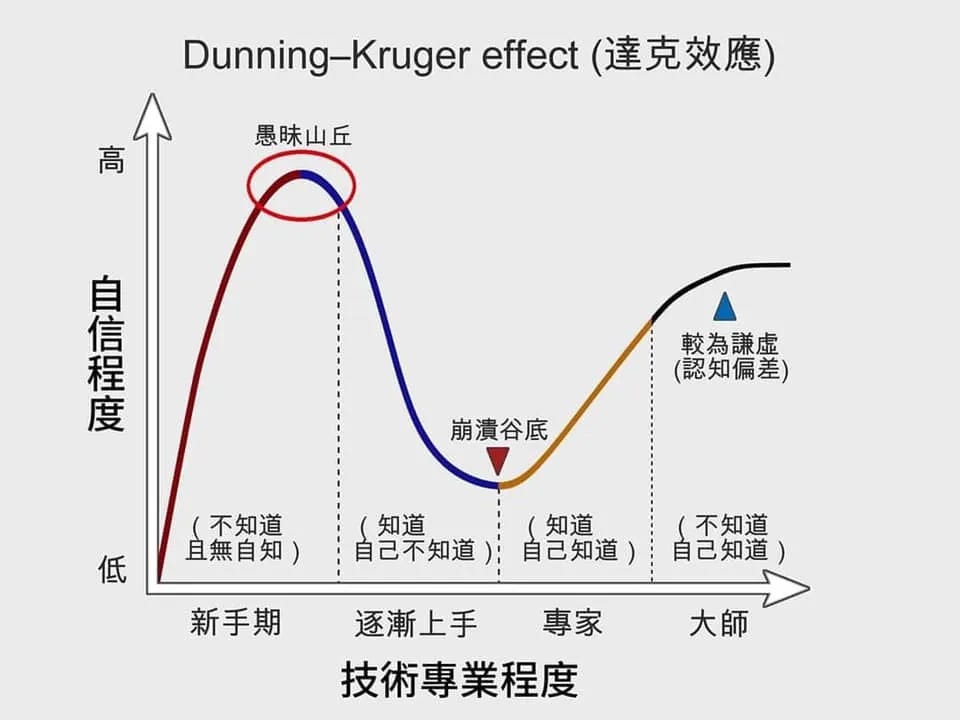

你可能聽過「達克效應」這個詞。

達克效應的意思是,當一個人對一個陌生領域所知不多,因為「不知道的知識」的太多了,反而會產生一種「這個東西也沒什麼嘛,這麼簡單誰不會」的認知偏誤。

簡單的例子:我一直覺得釣魚不過就是放個蟲子到水裡,等魚來吃而已。(真心)

但,這句話我可不敢真的對人講:)

重點是,討論「達克效應」時,常常會用一張學習曲線圖來看:

這個曲線描述了學習的四個階段:

「不知自己不知」(愚昧山丘)

「知自己不知」(崩潰谷底)

「知自己知」(漸入佳境)

「不知自己知」(大師養成)

例如,我現在最想要看懂的書是塔雷伯的《反脆弱》。

(別小看這本書,真的看懂的人很少。)

(怎樣少?高雄總圖書館竟然把這本討論機率的叢書分類在心理學類別,心靈療癒類...)

好,假設現在,我拿起這本書閱讀。

第一輪閱讀,也許我只能掌握 5% 的知識,剩下 95% 是似懂非懂與「哩洗咧公三小」的總和。

但是假設,即便 95% 看不懂,我還是堅持把整本讀完了第一輪。

這 95%,其實是相當有意義的。

從學習曲線來看,看不懂所以跳過 95% 段落的過程,就是讓我快速地從「愚昧山丘」滑落到「崩潰谷底」的過程。

雖然,我的內心會跟下圖那隻崩潰柴柴一樣。(嗚嗚什麼反脆弱,就我最脆弱)

但是,我還是會非常開心的。

因為,這時候我已經把 95%「不知自己不知」的知識點,

推進到「知道自己不知」的進度了。

這些知識,原本可是都在我的思維盲區裡面,這輩子從來沒有想過的。

《反脆弱》這本書 568 頁,整本書約三十六萬字。

完全不停下來,讀完《反脆弱》這本書,我需要六小時。

六小時,一個下午的時間,我就可以在這本「機率與風險領域」經典名著裡,推進到哭哭柴柴的進度。

想想這已經超前多少只看了書摘,連第一章都讀不完的朋朋們。

「跳過」不是偷懶,而是一個非常高效率的學習方法。

如上圖,當你跳過看不懂的段落時,這些困難點就一個一個從原本的紫色(不知自己不知),進入成為橘色(知道自己不知道)

即便讀到這時候,內心是一隻哭哭柴犬。

但是習慣這個痛苦,持續反覆閱讀,可以非常快速推進你的學習進度。

因為持續反覆閱讀的過程中,一定有少數部分先被你搞懂,成為綠色知識點(知道自己知道)。

這些綠色知識點,就像是拼圖已經拼出來的部分,可以幫助你找到下一片拼圖的位置一樣,

已經搞懂的知識,也會成為線索,幫助你搞懂那些困難的橘色知識點(知道自己不知道),往下推進變成綠色。

當這本書越多知識點變成綠色(知道自己知道),拼圖拼到越後面,會越快

不知不覺間,你就掌握了這本書八成知識。(理想上啦)

而這一切,全都從「跳過看不懂的部分」開始。

從這個角度來看,跳過並不是偷懶,反而是高效率的超速學習法。

相比之下,一字一句讀,遇到困難就停下來思索的傳統閱讀方法,

就像是拼拼圖不先找邊,而是拿起一片碎片,就一定要找到他的位置,

沒有找到正確位置之前絕不拿起下一片碎片。

聽起來很荒謬吧?

但事實卻是如此。沒有人會這樣拼拼圖,但大多數人都會這樣閱讀,

結果讓閱讀看起來是一件超級難的事情。

其實根本不用這麼難的。

我亦無他,但手熟耳。

好,寫到這邊大概講完了「跳躍閱讀」的概念與實作方法,包括:

回想:主動提取讓記憶更深刻。熟練回想,也可以做到手上無書亦可讀書。

跳過是最自然的記憶法:讓遺憾成為心智標籤

以退為進:「跳過」反而高速推進學習進度。

寫到這邊,其實已經講完了《零秒速讀法》、《雪球速讀法》這兩本書(對我的)精華。

我非常推薦你去找《零秒速讀法》、《雪球速讀法》其中一本來看!

畢竟現在的你,應該可以立即開始拿任何一本書,開始練習這個速讀方法。

而讀書是非常個人的事,同樣這兩本書,你一定會讀出跟我不一樣的體悟。

不過,接下來我要問一個問題:

讀懂了,然後呢?

要怎樣才能確保這些「體悟」不會被忘記?

下一篇文,我會分享如何連接「跳躍閱讀」和「卡片盒筆記法」,以及我的實作方法,讓學會的資訊進入妥善的知識管理系統,隨時可以回頭存取。

心愛的人會離開,那叫做緣分;

但知識可以永遠留存,那叫做本事。

喜歡的話,可以幫我分享:)

棒棒!來買書囉!